歯周病の原因除去

Periodontal Treatmentby Blue Radical

- 歯周病は

歯周病菌が引き起こす

感染症 -

「原因」を除去しないと

ラジカル殺菌を行っても再発する!

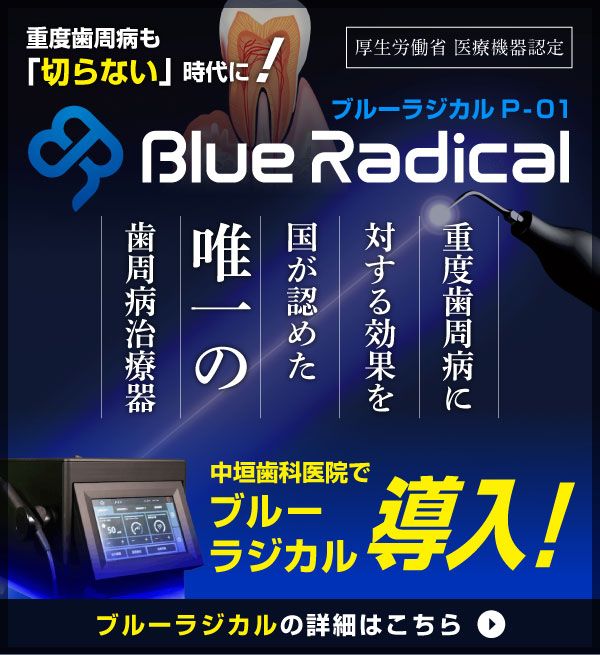

では、歯周病の「原因」とは?歯周病は歯周病菌が引き起こす感染症です。特に、レッドコンプレックスと呼ばれる極悪歯周病菌3菌種(P.g菌・T.d菌・T.f菌)が歯周病の重症化に関わっています。歯石が原因ではありません。細菌に対する細菌学的アプローチが必要です。したがって、歯石を取っても歯周病は治りません。100年前は歯石が原因とされていたため未だに歯石を取ることが重要視されています。(口腔衛生が悪い状態での)安易な歯石取りは歯周病が治らないばかりか傷口から血管内に歯周病菌を侵入させ、血流に乗って全身に波及させる菌血症を起こすので非常に危険です。全身の血管と臓器に多大な悪影響を与えるからです。歯周病治療は安全に効果的に除菌することが重要です。特に歯周ポケット深部(底部)は酸素が届きにくいため酸素を嫌う歯周病菌(嫌気性菌)が活性化していて毒性が高く歯周組織の破壊と全身(血管と臓器)に多大な悪影響を及ぼしています。口腔内の清掃・除菌は勿論のこと歯周ポケット深部(底部)の安全な殺菌が重要なのです。

- 歯周病の原因

-

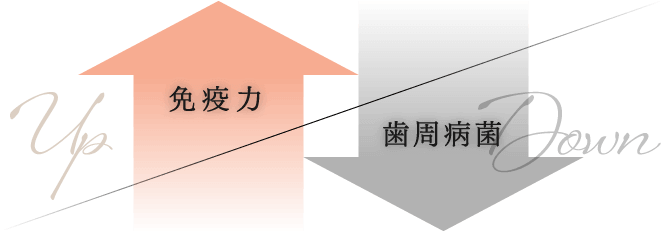

歯周病の原因は「歯周病菌の病原性」と

「歯周組織の抵抗力」の

均衡の破綻

とされています -

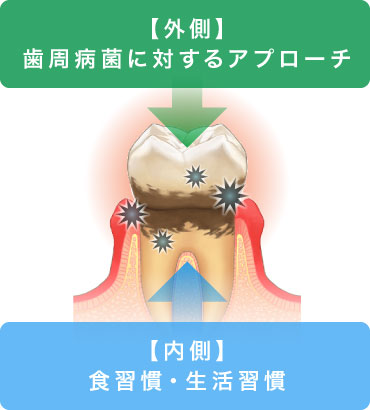

歯周病治療は外側から歯周病菌に対するアプローチだけでなく内側から食習慣・生活習慣の改善によるアプローチが歯周病菌の殺菌以上に重要なのです。

最近では

歯周病は感染症ではなく、

細胞環境の問題である

という考え方が出てきています。

-

食習慣・生活習慣を変える!

内側からのアプローチが重要

シュガーカット or シュガーコントロール

- 砂糖が引き起こす

歯と身体の様々な害 -

-

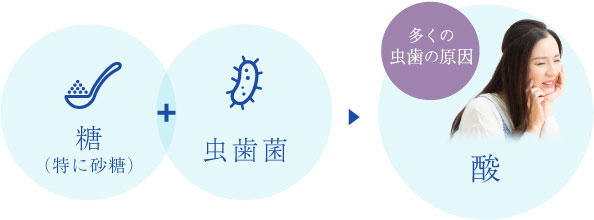

酸をつくり歯を溶かす

(酸=砂糖+虫歯菌) -

歯を支える歯周組織(骨・歯肉)が糖化(劣化)して弱る(糖化=砂糖+タンパク質)

-

腸内環境が悪化する

- 免疫力の低下

- 歯周病菌が活性化

- 解毒力の低下

- 解毒できない重金属がヘモグロビン(酸素を運ぶ役目)に結合して歯周組織に酸素が届かないため、酸素を嫌う歯周病菌が活性化・増殖する

- 腸脳相関(腸脳軸)の低下

- 自律神経系が低下することで免疫力が低下して歯周病菌が活性化

全身の酸素供給不足に伴う、疲労・疾患・老化促進

-

砂糖がヘモグロビン(酸素を運ぶ役目)と結合して酸素の運搬能力が落ちる

歯周組織に酸素が行き届かなくなり酸素を嫌う歯周病菌が活性化・増殖する

-

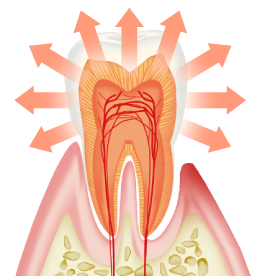

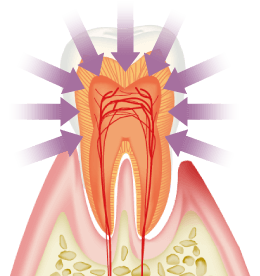

DFT(象牙質内の液体移送システム:Dentinal Fluid Transport)が逆流して、酸と歯周病菌を引き寄せ、虫歯と歯周病が進行しやすくなる

-

象牙質のタンパク質が糖化して歯が黄ばむ

-

老化を加速させる

タンパク質と結合して糖化(劣化)を起こして老化を加速させる

老化の2大原因は酸化(悪玉活性酸素による酸化)と糖化(糖+タンパク質)である -

身体に146の害がある

(ナンシー・アップルトン)

腸内環境と歯周病菌の関係

虫歯の原因は酸です。虫歯の原因である酸の殆どが砂糖を虫歯菌が分解してできる酸です。砂糖を摂取しなければ虫歯が激減します。しかし、砂糖の害は虫歯だけではありません!砂糖の摂取は歯周病において、また、腸内環境においても悪影響を及ぼしています。

脳と腸(脳・腸相関)、口と腸(口・腸相関)は密接に関係しているので砂糖の摂取を控えることが重要です。

腸の最大の敵は砂糖です!

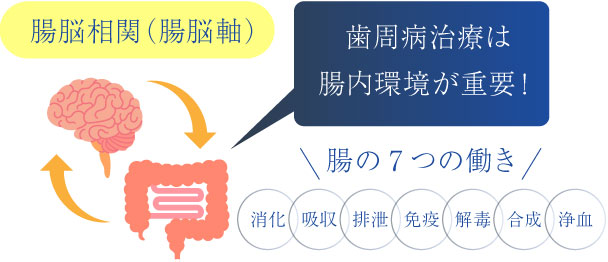

腸・脳相関とは?

- 腸内細菌の悪玉菌の餌は砂糖です

- したがって、砂糖を摂取すると腸内環境が悪くなります。腸は消化・吸収・排泄以外に様々な働きをしています。

歯周病菌に影響する腸の働き

- 【腸脳相関(腸脳軸)】

- 腸と脳は密接に関係しています。腸が悪くなれば自律神経系が乱れます。自律神経の乱れは免疫力の低下に繋がり歯周病菌に対しての免疫力が落ちます。

- 【免疫】

- 砂糖を摂取すると腸内環境が悪化して免疫力が落ちて歯周病菌が活性化します。

- 【解毒】

- 砂糖の摂取で腸内環境が悪化して水銀など有害金属の解毒力が落ちると血液中のヘモグロビン(酸素を運ぶ役割)と水銀が結合して酸素を運べなくなり、歯周組織の嫌気度が高まり、酸素を嫌う歯周病菌(嫌気性菌)が活性化します。

その他、腸には血液をきれいにする浄血という働きやホルモン・ビタミン・酵素を合成する働きがあります。セロトニンの9割は腸で作られます。

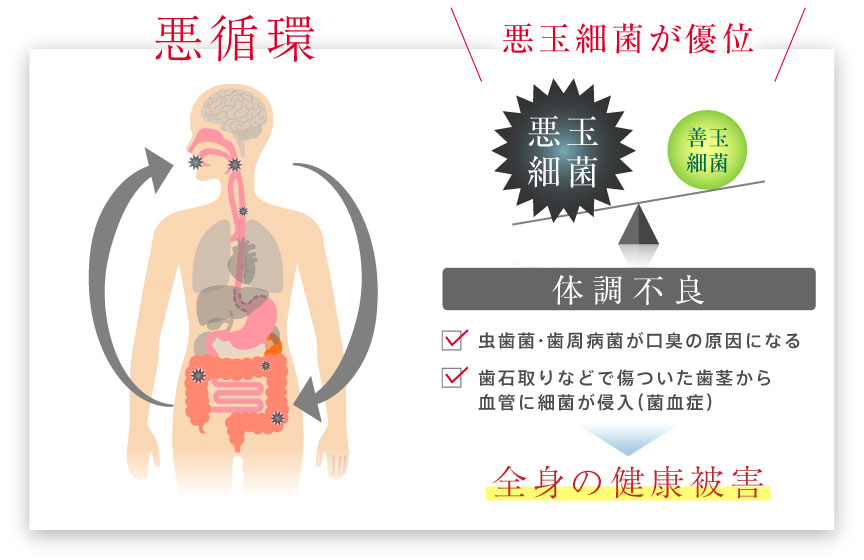

口・腸相関とは?

口と腸も密接につながっています。

口腔内の環境が悪化すると腸内環境が乱れ腸内環境が乱れると口内環境が乱れます。(悪循環)

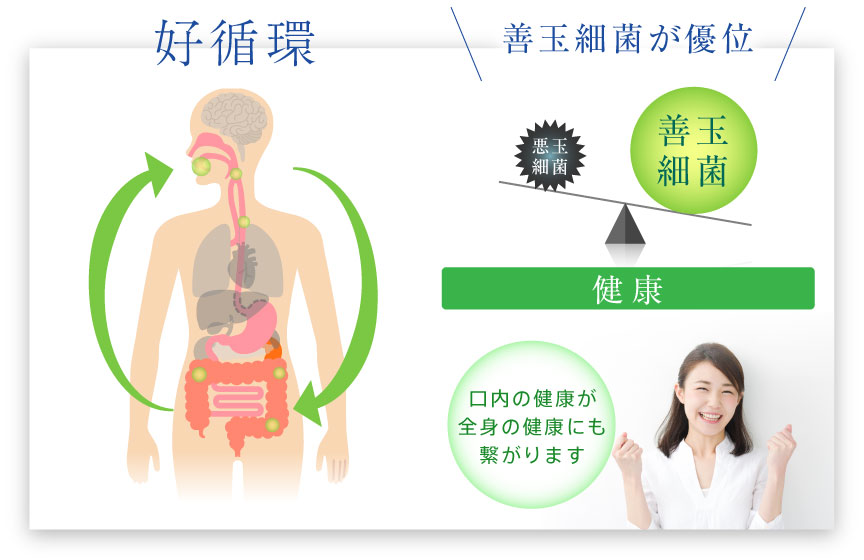

逆に口腔内の環境が良いと腸内環境がよくなり、腸内環境が良くなると口内環境も良くなります。(好循環)

これを口腸相関と言います。

口腔内環境が悪いと悪玉歯周病菌はグリコカリックス(デンタルプラークの多糖体からなる)に保護されて腸内に到達して腸内環境を乱します。口・腸相関において悪循環をもたらします。

シュガーカットで

腸の7つの働きが正常に!

口腔内を徹底的に清掃して口腔内環境を良くすることと、砂糖の摂取を控えて腸内環境を良くすることが口・腸相関において好循環をもたらします。

歯周組織の糖化

歯を支えられない

歯周組織の糖化(タンパク質に糖が結合)すると歯周組織が劣化し、歯槽骨が弱り、歯を支えられなくなり、歯周病が進行しやすくなります。

ヘモグロビンの糖化

酸素を運べず歯周病菌

(嫌気性菌)が活性化

血液検査のヘモグロビンA1c(HbA1c)はヘモグロビンの糖化度の値です。ヘモグロビンは酸素を運びます。砂糖を摂取するとヘモグロビンの酸素を運ぶ能力が落ちて口腔内や歯周組織に酸素が届きにくくなり、嫌気度が高まり酸素を嫌う歯周病菌(嫌気性菌)が活性化します。

DFTの逆流

酸と歯周病菌を引き寄せる

DFTの流れが正常

- 虫歯の抵抗性

- 歯周病の抵抗性

DFTの逆流を

引き起こすスイッチ

- 砂糖の摂取

- ストレス

- ビタミン、ミネラル不足

- 運動不足

- 薬剤の服用

視床下部に悪影響し

逆流を起こすと...

DFTの流れが異常

- 虫歯の進行

- 歯周病の進行

- HYS(知覚過敏)

歯は常に内側から外側へと液体が染み出ており、その仕組をDFT(象牙質内の液体移送システム:Dentinal Fluid Transport」と呼びます。正常時は歯の内側から外側に液体が流れています。歯のエナメル質(エナメル小柱の間から)表面に液体が出てきて酸(虫歯の原因)も歯周病菌(歯周病の原因)も寄せ付けません。しかし、砂糖を摂取するとDFTが逆流して、酸と歯周病菌を引き寄せます。すなわち、虫歯と歯周病が進行しやすくなります。

その他の砂糖の害

虫歯の原因は酸です

その酸の多くは砂糖を虫歯菌が分解することによってできます。

砂糖を控えれば虫歯は激減します。

しかし、砂糖は虫歯だけでなく歯周病にも良くないのです。

砂糖は虫歯、歯周病だけでなく

全身に様々な害をもたらします

オメガ3脂肪酸・マグネシウム

- 「VAN DYKEの理論」に

基づいた

歯周病治療 -

日本では歯周病は感染症であるとされていますが、アメリカでは新たな考えが主になりつつあります。

「歯周病は細菌感染症と理解されてきたが、歯周組織の細胞環境に問題がある」と2012年AAP(米国歯周病学会)でVAN DYKE教授が提唱しました。細胞環境の問題とは、オメガ3脂肪酸とマグネシウムの不足です。「歯周病の原因は細菌感染症であるとの認識は覆された」とコメントしています。

当医院では「VAN DYKEの理論」に基づいてオメガ3脂肪酸とマグネシウムの摂取をおすすめしています。

オメガ3系の脂肪酸は、炎症を抑える効果があります。オメガ3脂肪酸は青魚に含まれていますが、青魚を毎日食べることが難しいので亜麻仁油の摂取をおすすめしています。亜麻仁油は熱に弱く、また、1カ月を超えると酸化するので注意が必要です。オメガ3脂肪酸はえごま油、シソ油や、チアシードにも含まれています。マグネシウムは、体内で起こる酵素反応やエネルギーの産生をサポートするミネラルで健康な骨の維持(マグネシウムの摂取量が多い人は骨密度が高い)に必要です。

マグネシウムは豆類と海藻に含まれています。

オメガ3脂肪酸

脂肪酸は不飽和と飽和脂肪酸に大きく分けられます。

不飽和脂肪酸は常温では液体で青魚や植物性の油に多く、飽和脂肪酸は常温では固体で動物性の油に多いです。不飽和脂肪酸は不飽和結合(炭素の二重結合)の位置でオメガ3,オメガ6、オメガ9の3つに分けられます。

オメガ3脂肪酸は細胞膜を柔らかくする性質があります。オメガ6脂肪酸は細胞膜を硬くする性質があります。お互いに不足している性質を補い合っています。オメガ3とオメガ6がバランスよく構成されることで柔軟性と張りを兼ね備えた細胞膜を作ることができ筋肉や血管、心臓が正常に機能できるようになります。

オメガ3脂肪酸は、炎症を抑える効果があります。アデノイド(咽頭扁桃)、扁桃腺(口蓋扁桃)などの咽頭部の慢性炎症や口腔内(歯周病など)、そして腸などの慢性炎症など炎症に抑制的に作用します。オメガ3は、血中の中性脂肪を下げたり、血栓ができるのを予防する「血液サラサラ」効果もあります。血中の中性脂肪値の低下、不整脈の発生防止、血管内皮細胞の機能改善、血栓生成防止作用などのいろいろな生活習慣病の予防効果もあります。一方、オメガ6脂肪酸は血液を固める性質があります。(厚労省・脂質)

- 細胞の膜を構成している

「油」を原料に作り出される

物質が炎症反応を起こす - 抗炎症作用のある

オメガ3脂肪酸が

歯周病を効果的に予防

- しかし現代人はオメガ3脂肪酸が不足しがち

-

オメガ3とオメガ6の脂肪酸は必須脂肪酸と呼ばれ、体内で作ることができないので食品から摂る必要があります。(オメガ9は、体内で作ることも食品から摂ることもできます。)

現代人は、オメガ3は不足しがち、また、オメガ6は過剰に摂りすぎてしまう人が多く、オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸の比率が1:10になっているといわれています。体内で作ることが出来ないオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸はバランスが大事です。厚生労働省の食事摂取基準では、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸の摂取比率は1:4がいいといわれています。過剰に取りすぎるオメガ6脂肪酸の摂取を極力減らして、オメガ3脂肪酸を積極的に摂取するように心がけましょう。

オメガ3、6、9を

バランスよくとることが大切

- 【オメガ3(αリノレン酸・EPA・DHAなど)を増やすには?】

- オメガ3が多く含まれているのは、亜麻仁油、えごま油やシソ油などの油類や、チアシード、魚介類です。亜麻仁油などを生食で食べるようにします。オメガ3が一番酸化しやすく、熱に弱いので注意が必要です。

- 【オメガ6(主にリノール酸)を減らすには?】

-

オメガ6が多く含まれているのは、ひまわり油・紅花油・ごま油など食用油です。下記の点に注意するようにしてください。

・揚げ物や天ぷら類を控える

・ファーストフードの摂り過ぎ注意

・加工食品も摂り過ぎ注意

・炒め物の油を、オリーブオイルやココナッツオイルなどに変える

オメガ6は、血中のコレステロール濃度を下げると言われています。このとき、悪玉コレステロールだけでなく善玉コレステロールも減らしてしまうので、過剰摂取には注意が必要です。 - 【オメガ9(主にオレイン酸)の摂取について】

-

オメガ9は、善玉コレステロールはそのままで、悪玉コレステロールの濃度を下げる働きがあります。

オリーブオイルは、オメガ3でも6でもなくって、オメガ9です!オメガ9は、必須脂肪酸ではないので摂取量の目安は提示されていませんが、過剰摂取すると肥満のリスクがあるため、とり過ぎないように注意が必要です。

マグネシウム

歯周病の人はマグネシウムも亜鉛も大きく不足しています。歯周病の予防・治療において、マグネシウムや亜鉛の補給をしなければ、歯周病の根本的な解決に至りません。歯周病と併発しやすい疾患としてメタボリックシンドローム(肥満、高血糖、高血圧、脂質異常症) 、2型糖尿病、動脈硬化、心筋梗塞などがあります。これらもマグネシウム不足、亜鉛不足が関連しています。歯周病と同様にミネラル不足が不足していれば、これらの疾患も併発して当然ということになります。

マグネシウムは豆類、海藻、魚介類、ナッツなどに含まれています。亜鉛は牡蠣、肉類、魚介類、ナッツ、豆類に含まれます。

血中のマグネシウム濃度が低下すると、生命を維持するために、骨からマグネシウムが放出されます。その結果、大切な歯槽骨の形成を阻害することにつながります。また、マグネシウム不足で歯槽骨が形成されないと、歯ぐきに十分な栄養が行き渡らず、歯茎の血行が悪くなります。こちらは、歯周病による歯茎のダメージが悪化したり、ダメージ部分が修復されなかったりする原因になります。

- 【マグネシウムは、体内で起こる酵素反応やエネルギーの産生をサポートするミネラル】

-

・血中のマグネシウム濃度が低下すると、歯槽骨の形成を阻害したり、歯茎の血行が悪くなったりする

・マグネシウムは魚介類や海藻、穀類、ナッツ類などの食品に多く含まれる

マグネシウムは骨や歯の形成に欠かせないものであり、人間の体内に存在するマグネシウムはおよそ25gで、そのうち50~60%は骨に分布しています。

マグネシウムは身体に対して

下記の効果があります。

- 【健康な骨の維持】

- マグネシウムの摂取量が多い人は骨密度が高く、健康な骨を維持することができます。

- 【酵素を活性化させてエネルギーの産生や代謝を助ける】

- マグネシウムには、酵素を活性化することによって生命維持の基本となるエネルギー産生などの代謝活動を助ける働きもあります。

- 【精神を安定させる】

- マグネシウムには、神経の興奮を抑えることで精神状態を安定させる働きがあり、うつ病のリスクを抑えられます。

- 【神経伝達を助ける】

- 神経伝達と神経筋伝導にも関わっています。そのため、神経が過敏になったり、意思と関係なく筋肉が震えたり、しびれたりしてしまうような症状を防ぐ役割も期待できます。

- 【糖尿病の予防】

- マグネシウムが不足するとインスリンの効き目が悪くなり、それによって血糖値が高くなります。

- 【高血圧の予防】

- マグネシウムは血管の筋肉の収縮を調整して血圧を下げる方向に働きます。体内のカルシウム濃度のバランスを保つことで血管の収縮や拡張をコントロールしているため、高血圧の予防にも役立ります。(天然のカルシウム拮抗薬)

- 【狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の予防】

- マグネシウムには、動脈硬化が進行したり血栓ができたりするリスクを下げる効果があります。血小板の凝集を抑えて血栓(血管内にできる血の塊)を作りにくくする働きがあるため、血管が詰まってしまうのを防ぎます。

マグネシウムや亜鉛の

サプリメントを飲んでも

解決しません!

- まずは身体の

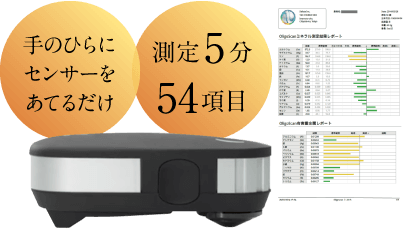

ミネラル状態を測定! - 当医院には有害金属による体内汚染と

必須ミネラルの過不足を測定する

オリゴスキャンという検査機器があります。

毎日亜鉛のサプリメントを飲んでいるにも関わらず、亜鉛が非常に不足している患者さんに時々出会います。そのような患者さんの体内の汚染度を調べてみれば、有害金属による汚染が進んでいることが多く、有害金属を排出しなければ、必要なミネラル(マグネシウム、亜鉛など)が吸収できないと考えています。有害金属を排出するためには、入れないこと(侵入経路を絶つ)と腸内環境(排毒と関係)を整えることそして、身体を温める(冷やさない)ことで排出を促すことが重要(第一段階)です。第一段階を整えながら、豆類や海藻などマグネシウムを多く含まれるものや牡蠣など亜鉛が多く含まれるものを摂るようにします。

排毒が進まないときは

ビタミンC

- ビタミンCは

コラーゲン生成に不可欠

悪玉活性酸素を除去して

骨を溶かす細胞(破骨細胞)を減らします -

歯を支える歯周組織(歯肉・粘膜・骨)の健康に重要な働きをします

健康な皮膚や血管、筋肉、骨などを作るのにコラーゲンは欠かせません。コラーゲンは皮膚や血管、筋肉、骨などの鉄筋コンクリートの鉄筋のような役割をしています。ビタミンCは繊維芽細胞の働きを高め、コラーゲンの生成を促進する作用があります。ビタミンCは、歯を支える歯周組織(歯肉・歯槽骨)の鉄筋ともいえるコラーゲンの生成を促進し、歯周組織を健全に保ちます。(歯周病の治療・予防)また、肌のハリや弾力も保つことができます(しわ・たるみの防止)。

ビタミンCには抗酸化作用もあります。炎症により、歯周組織内で活性酸素が発生すると、破骨細胞(骨を溶かす細胞)が増えます(骨髄から分化)。

活性酸素をビタミンCの抗酸化作用で還元することで破骨細胞を減らし、歯を支える骨が溶けるのを防ぎます。

ビタミンCは、自分の身体で作ることが出来ないので食事から摂る必要があります。現代人の99%はビタミンC欠乏状態であるといわれています。赤・黄ピーマン、赤・黄パプリカ、キウイフルーツ、ブロッコリー、菜の花、キャベツ、イモ類などビタミンCが含まれるものを積極的に摂るように心がけてください。水に溶けやすく、熱に弱いのでできるだけ生で食べるのがポイントです。柑橘類など酸性のものを食べた後は、歯が脱灰しないように食後に水を飲むなどを心がけて下さい。

トランス脂肪酸フリー

トランス脂肪酸はアメリカでは使用禁止、ヨーロッパや殆どの国では使用が制限されています。しかし、日本では制限されておらず、植物油脂・ショートニングとして添加されています。トランス脂肪酸は血液中の悪玉コレステロールを増加させて善玉コレステロールを減少させ、動脈硬化や血栓の引き金になります。健康的な生活を維持するためには、体に良い油を摂ることが大切です。

グルテンフリー・カゼインフリー

グルテン、カゼインは砂糖とともに腸内環境を悪化させます。なるべく摂らないように心がけましょう。

腸内環境が悪化すると歯周病菌に対する免疫力が下がり、口腔内の細菌叢の悪化に繋がります。腸内環境の悪化は、有害金属に対する解毒力も下がります。有害金属である水銀は赤血球の中のヘモグロビン(酸素を運ぶ役割)と結合しやすく、全身に酸素が行き届かなくなります。

歯周組織に酸素が行き届かなくなると嫌気度が下がり、嫌気性菌である歯周病菌(酸素を嫌う)にとっては好都合で活性化し細菌叢の悪化に繋がります。また、腸と脳は密接に繋がっているので(腸脳相関=腸脳軸)、腸内環境が悪化すると腸脳相関により自律神経系が乱れます。自律神経の乱れは免疫力の低下に繋がり、口腔内の細菌叢の悪化に繋がります。

禁煙

タバコ1本吸うと体内のビタミンC(歯周組織の健康に重要な働きをする)は30mg(レモン半分くらいのビタミンCの量)消費されます。タバコの煙に含まれる「一酸化炭素」は歯周組織へ酸素を妨運ぶのを妨げます。「ニコチン」は一種の神経毒で、血管を縮ませるので、歯周組織が酸欠・栄養不足状態になります。酸欠状態は酸素を嫌う歯周病菌(嫌気性菌)が活性化します。ニコチンは体を守る免疫の機能(白血球の働きが悪くなる)も狂わせます歯周病菌に対する抵抗力が落ちたり、線維芽細胞(傷を治そうと組織を作ってくれる細胞)の働きまで抑えてしまうので、傷が治りにくくなります。